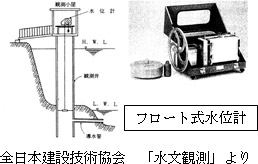

フロート式水位計

フロートを観測井の水面に浮かべ、その上下の動きをプーリ(滑車)の回転を介して、水位計の内部機構によって水平軸の動きあるいは角度に変えて、記録して水位を知るものです。

電源が不要であるため、災害(停電)に強いという利点がありますが、他のタイプと比べると設置や維持の費用がかかることから、最近はあまり使われていません。

![]()

急峻な山岳地帯を有し、台風が常襲する我が国は、その地形、気候条件から、水害、土砂災害や渇水などの自然災害に対して常に備えていかなければならない条件下にあります。特に水に関する情報を管理し活用することは、豊かで個性ある国民生活を実現する上で必要不可欠となっています。

このため、水情報を適正に管理し、情報が共有化された国土を構築することが求められており、ICT技術を活用した新たな取り組みを進める必要があります。

そこで、国土交通省水管理・国土保全局では「水に関するあらゆる情報を収集整備し、国民がそれを共有し、活用することによって実現された、安全で多様な文化を持つ国土」を「水情報国土」として定義し、その構築に向けて種々の整備を進めています。

「水情報国土」構築の一環として、平成13年6月より、広く一般の方々を対象に、リアルタイムの河川水位、雨量等の防災情報を「川の防災情報」として提供を開始しました。

平成16,17年に頻発した豪雨災害を踏まえ、水防や避難勧告等の発表など、市町村等における防災体制強化の支援を目的として、アクセスが集中する豪雨・水害発生時でも確実な情報の提供が可能となるよう、平成18年4月より、市町村等の防災機関向けにインターネットを通じた河川に関する防災情報の提供を開始しました。

なお、「水情報国土」として、「川の防災情報」のほかに、河川水位、雨量、水質等のストックデータを提供している「水文水質データベース」、河川水辺の国勢調査のストックデータを提供している「河川環境データベース」などがあります。

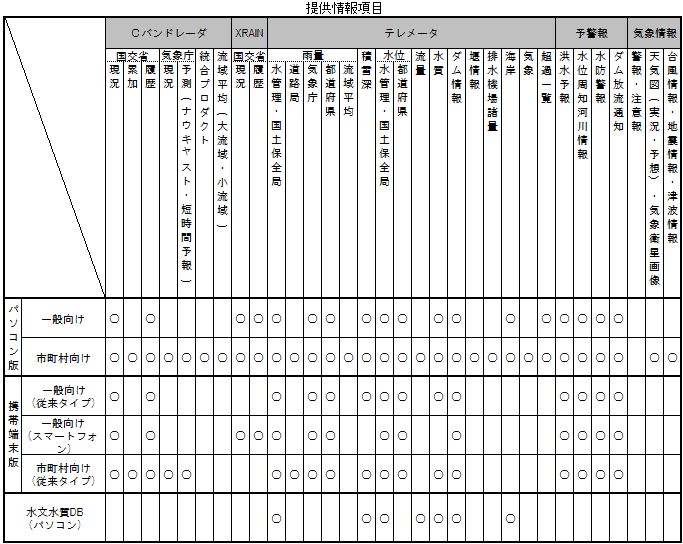

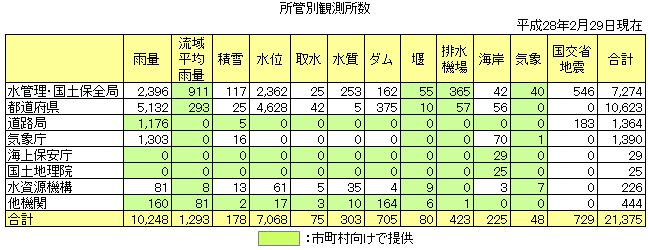

「川の防災情報」および「水文水質データベース」で提供している情報は、市町村向け、一般向け、情報取得方法ごとに次のとおりです。

「川の防災情報」で情報提供している各観測所数は、所管別に次のとおりです。

河川の予警報には、河川の洪水予報、水位周知河川情報、水防警報とダム放流通知があります。これらについては、国が発表したものと一部都道府県が発表したものがあり、それぞれ情報提供しています。

(情報提供していない都道府県のものについては、各都道府県のWEBサイトをご覧ください)

気象庁から入手した情報を、本システムに整合させ、更にレーダ雨量を加えて情報提供しています。

河川の水位とは、基準面から測った河川の水面の高さをいいます。

「基準面」は、水位をはかる基本ですから明確にしておく必要がありますので、その標高をそれぞれの水位観測所ごとにあらかじめ測量し、定められています。この基準面の標高を「水位標の零点高」(以下、「零点高」という。)といいます。「零点高」は、通常、東京湾の平均海面からの高さ(T.P.

「東京湾平均海面」あるいは「東京湾中等潮位」)で表示します。

水位は、「基準面」を0とし、ここから水面までの高さをはかります。

測定単位はメートル(m)とし、小数点以下2位(cm)まで表記します。

観測方法には普通観測、自記観測があります。

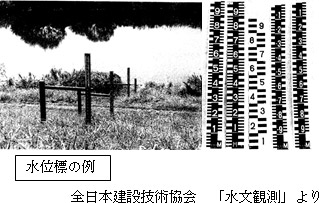

普通観測とは、水位標を目で見て行う観測をいいます。

普通観測は、現在、流量観測時や自記観測機器の点検時などにあわせて実施されています。

自記観測とは、記録器を有した器械(自記水位計)による観測をいいます。つまり、自記紙あるいは半導体メモリなどのデータ収録装置を記録器にとりつけ、一定時間の後、記録された自記紙あるいはデータ収録装置をとりはずし、その記録を読取り整理します。水位観測所では、自記水位計とともに水位標が必ず併設されていて、水位標による観測値に一致するよう自記水位計の観測値を調整します。

観測機器は、以下に示すいろいろなタイプのものがあります。

フロートを観測井の水面に浮かべ、その上下の動きをプーリ(滑車)の回転を介して、水位計の内部機構によって水平軸の動きあるいは角度に変えて、記録して水位を知るものです。

電源が不要であるため、災害(停電)に強いという利点がありますが、他のタイプと比べると設置や維持の費用がかかることから、最近はあまり使われていません。

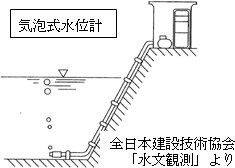

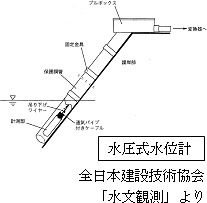

水中に開口した管からゆっくりと気泡を出し、その時の管内の圧力を圧力センサーで測定するものです。管内の圧力は大気圧と開口部にかかる水圧との和に等しいので、大気圧を差し引いた開口部の圧力から水位を求めることができます。

流れが速いところでは動水圧の影響を受け誤差が出やすいため、大河川ではあまり使われていません。

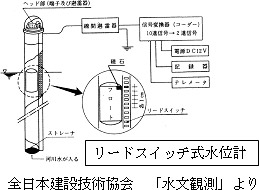

観測地点の水中に設置した測定柱の中に、永久磁石を内蔵したフロートが入っており、これが水位変化に追従して上下すると、1cm間隔に並べられたリードスイッチの一つが内蔵磁石の磁界によって導通状態(ON)となります。これによって水位を測定するものです。

水位の変化に伴い、水中に設置された受圧部の受ける水圧の変化を機械的に測定するか、あるいは感圧素子によって電気信号に変換して、水深を測り水位を測定するものです。

感圧素子が水晶である水晶式水位計は、高い精度が確保できることから、最近よく用いられています。

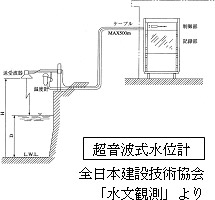

超音波送受波器を水面の鉛直上方に取り付け、超音波が水面に当って戻ってくるまでの時間を測定し、水面と超音波送受波器との距離を計測するものです。

水位を非接触で測るので、河川の上流部で流れが速く、かつ河床の変動が激しい場所などで用いられています。

水位観測は自記水位計を用い、 1cm単位の分解能で行われています。

水位は、風や波の影響を受けて微小時間でもかなり上下に変動します。変動の大きさは、風速や風向さらには、流速などによって異なります。計測器は、このような微小時間の変動を消去するため、所定の時間(10秒~数10秒)で測定した多数のデータを平均化処理していますが、データによっては変動の消去が十分できていない可能性があります。

国土交通省水管理・国土保全局、(独)水資源機構、都道府県が設置した水位計で10分ごとに観測される「テレメータ水位」のデータを提供しています。

観測所の数については『「川の防災情報」の提供情報』をご覧ください。

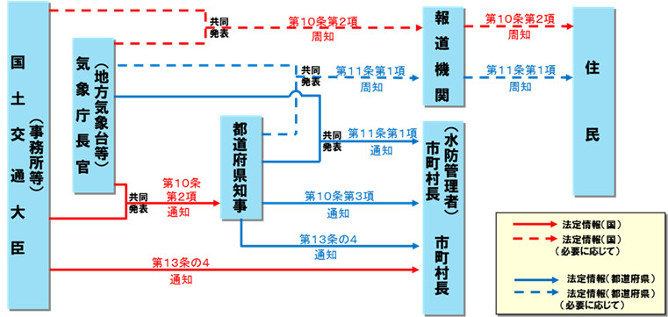

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、国土交通省または都道府県と気象庁は共同して、あらかじめ指定した河川(「洪水予報指定河川」*といいます)について、区間を決めて水位または流量を示した予報を発表します(水防法第10条第2項及び気象業務法第14条の2第2項、水防法第11条及び気象業務法第14条の2第3項)。本サイトでは、この予報を「河川の洪水予報」と表記しています。

*「洪水予報指定河川」

二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある河川として国土交通大臣が指定したもの、もしくはその他の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川として都道府県知事が指定したもの。

洪水予報は、洪水から地域を守る水防活動や、住民が自らを守るために必要な重要な情報です。

| 情報 | とるべき行動 | 警戒レベル* |

|---|---|---|

| 氾濫発生情報 | 災害がすでに発生していることを示す警戒レベル5に相当します。災害がすでに発生している状況となっています。命を守るための最善の行動をとってください。 | 警戒レベル5相当 |

| 氾濫危険情報 | 地元の自治体が避難勧告を発表する目安となる情報です。避難が必要とされる警戒レベル4に相当します。災害が想定されている区域等では、自治体からの避難勧告の発表に留意するとともに、避難勧告が発表されていなくても自ら避難の判断をしてください。 | 警戒レベル4相当 |

| 氾濫警戒情報 | 地元の自治体が避難準備・高齢者等避難開始を発表する目安となる情報です。高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当します。災害が想定されている区域等では、自治体からの避難準備・高齢者等避難開始の発表に留意するとともに、高齢者等の方は自ら避難の判断をしてください。 | 警戒レベル3相当 |

| 氾濫注意情報 | 避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当します。ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路を確認してください。 | 警戒レベル2相当 |

*詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。

| 洪水予報で 発表される情報 |

水位に関する情報 | |

|---|---|---|

| 水位 | 概要 | |

| 氾濫危険情報 | 氾濫危険水位 | 河川が氾濫する恐れのある水位や安全に避難するために避難を開始すべき水位 |

| 氾濫警戒情報 | 避難判断水位 | 市町村からの避難準備情報などの避難情報が発表される目安となる水位 |

| 氾濫注意情報 | 氾濫注意水位 | 河川の氾濫の発生を注意する水位 |

洪水の発生の恐れがあるときは、市町村から発表される避難準備情報、避難勧告、避難指示や気象情報などに注意して早めの避難を心がけましょう。

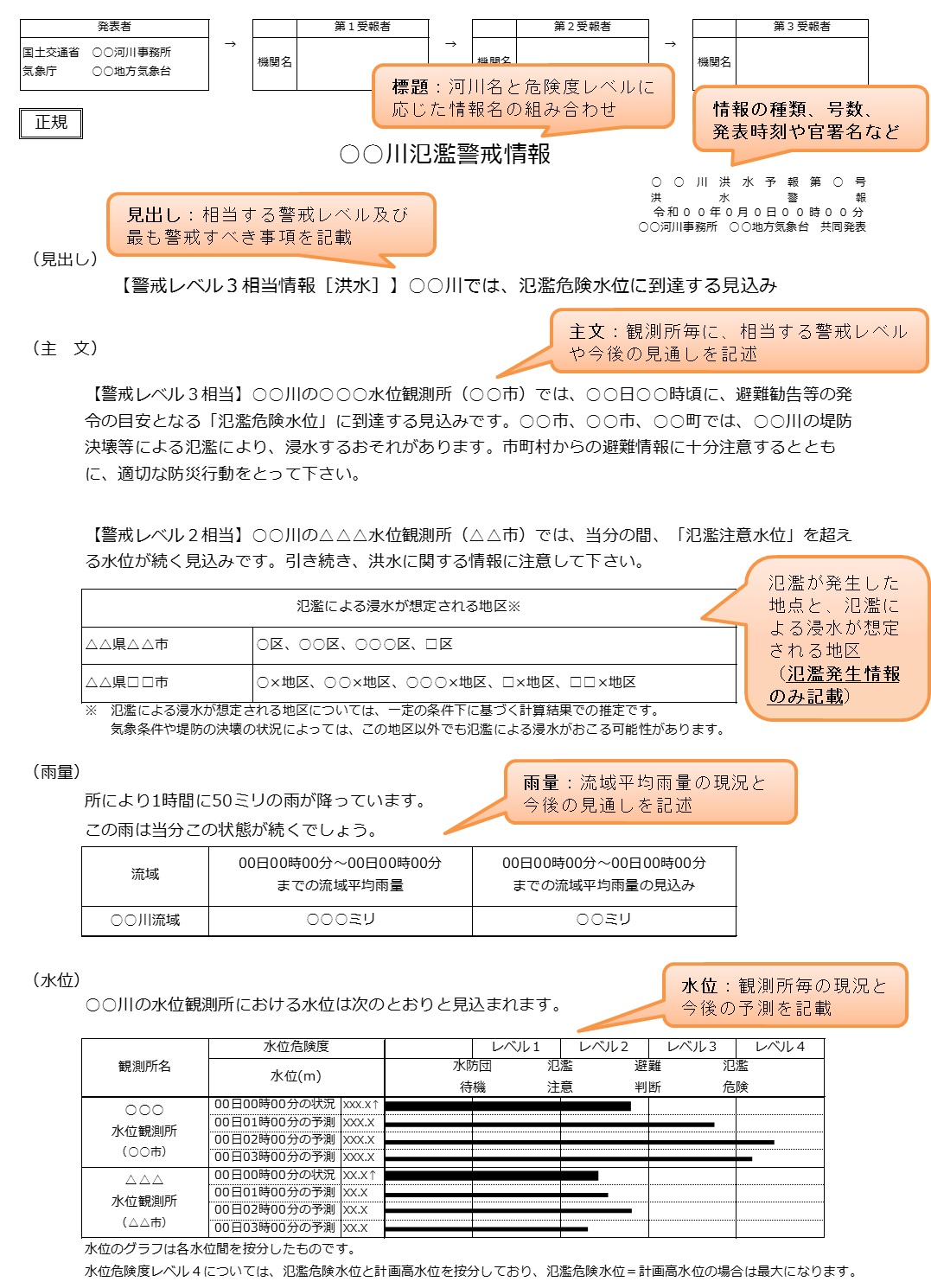

河川洪水予報の発表例を以下に示します。

なお、河川洪水予報は重要な情報ですので、本サイトでは、予報文の中の見出し(洪水予報の内容を理解しやすくするために40文字以内に簡潔に記した注意・警戒文)を都道府県概況図や市町村概況図など随所に表示しています。

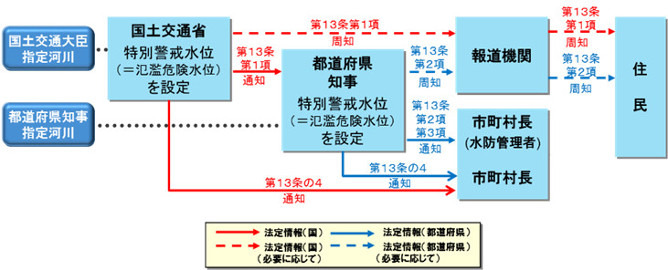

国土交通大臣(または都道府県知事)は、洪水予報指定河川以外の河川のうち、洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、特別警戒水位を定め、この水位に達したときは、その旨を水位または流量を示して通知・周知しています(水防法第13条)。

水位等の予測が技術的に可能な「流域面積が大きい河川」です。

流域面積が小さく洪水予報を行う時間的余裕がない河川です。

洪水予報指定河川や水位周知河川における「水位または流量」の情報は、関係行政機関や都道府県、市町村へ伝達され水防活動等に利用されるほか、報道機関などを通じて地域住民の皆さんへ伝えられます(本サイトでの情報提供もこの一環です)。

洪水や内水氾濫によって、市街地や家屋、田畑が水で覆われることを浸水*といい、その深さ(浸水域の地面から水面までの高さ)を「浸水深」といいます。

*洪水により、道路や農地が水で覆われることを「冠水」ということもあります。

一般の家屋では、浸水深が50cm未満の場合は床下浸水、50cm以上になると床上浸水する恐れがあります。以下に、浸水深と建物の高さ関係を示します。

| 浸水深 | 浸水程度の目安 |

|---|---|

| 0~0.5m | 床下浸水(大人の膝までつかる) |

| 0.5~1.0m | 床上浸水(大人の腰までつかる) |

| 1.0~2.0m | 1階の軒下まで浸水する |

| 2.0~5.0m | 2階の軒下まで浸水する |

| 5.0m~ | 2階の屋根以上が浸水する |

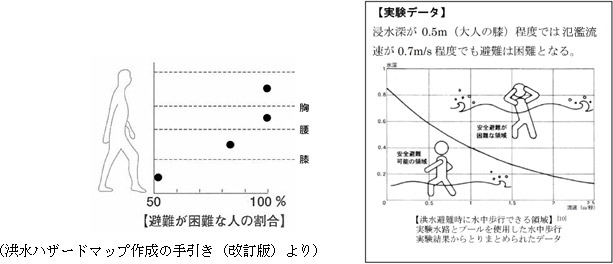

浸水深が大きくなると、歩行や自動車の走行に支障を来たし、避難行動が困難になります。

| 浸水深 | 自動車走行 |

|---|---|

| 0~10cm | 走行に関し、問題はない。 |

| 10~30cm | ブレーキ性能が低下し、安全な場所へ車を移動させる必要がある。 |

| 30~50cm | エンジンが停止し、車から退出を図らなければならない。 |

| 50cm~ | 車が浮き、また、パワーウィンドウ付きの車では車の中に閉じ込められてしまい、車とともに流され非常に危険な状態となる。 |

(千葉県HPより)

〔東海豪雨〕平成12年

東海豪雨水害時にゴムボートなどで救助されて避難した時の浸水深は膝の高さ程度でした。

〔伊勢湾台風〕昭和34年

伊勢湾台風の際に避難した人のアンケート結果では、浸水深が大人の男性で0.7m以上、女性で0.5m以上の場合に避難が困難でした。

〔関川水害〕平成7年

関川水害における調査結果によれば、浸水深が膝(0.5m)の高さ以上になると、ほとんどの人が避難困難でした。

テレビ、ラジオ、インターネット等で最新の気象情報、災害情報、避難情報に注意しましょう。

危険を感じたら、早めの避難をしましょう。

持ち物はリュックで、手は自由に、長靴よりひも付き運動靴で避難しましょう。

氾濫した水の流れは、勢いが強いので水深が膝程度あると大人でも歩くのが困難になります。緊急避難として、高い堅牢な建物にとどまることも選択肢の一つです。

氾濫した水は、茶色く濁っており、水路と道路の境や、ふたが開いているマンホールの穴は、見えません。やむを得ず水の中を移動するときは、棒で足下を確認しながら移動しましょう。

(洪水ハザードマップ作成の手引き(改訂版)より一部加筆)

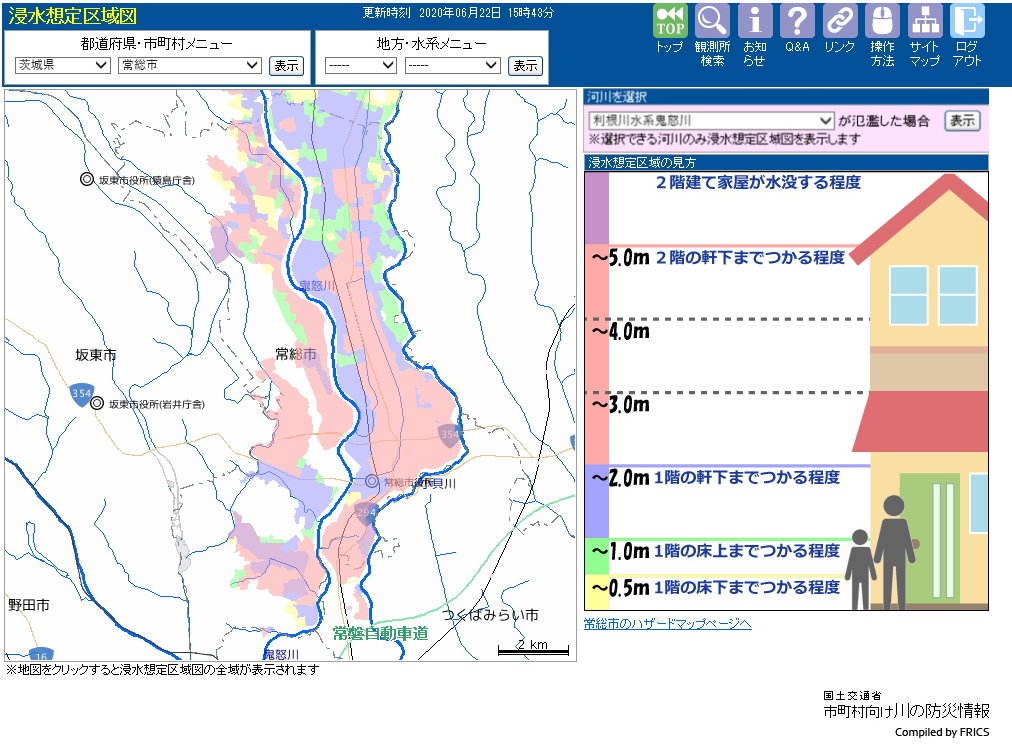

国土交通省及び都道府県では、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を浸水想定区域図として公表しています(水防法第14条)。

平成13年の水防法改正以降、洪水予報河川及び水位周知河川に指定した河川について、その河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨を対象に検討されたものです。したがって、これ以上の降雨の場合、想定されている区域より広い範囲で浸水し、水深も大きくなることにご注意ください。

これによって、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することで、水害による被害の軽減を図ることが期待されています。

なお、平成27年の水防法改正により、浸水想定区域図の対象とする降雨は、「その河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨」から「想定し得る最大規模の降雨」に変わり、現在、新しい基準に基づく浸水想定区域図の作成が各河川で進められています。

※本サイトで、国土数値情報で提供されている平成24年度時点の浸水想定区域図をご覧いただけます。

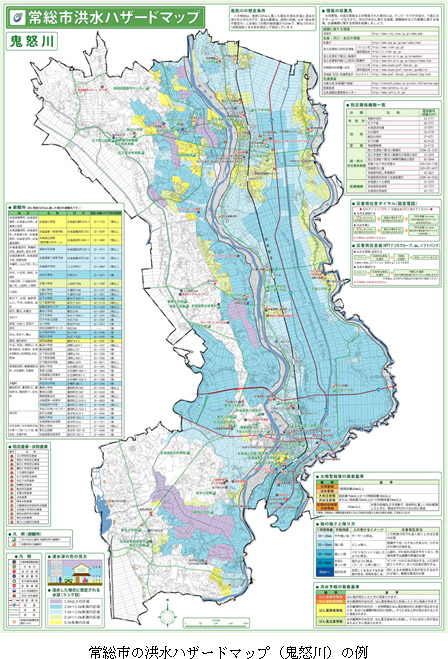

浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場所、その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項等を記載した洪水ハザードマップを作成し、その内容を印刷物の配布等により、住民の方々に周知してきました。

詳しくは、市町村から配布及びホームページ等で公表されている洪水ハザードマップで確認してください。

※本サイトで提供している浸水想定区域図のページから、市町村の「洪水ハザードマップ」にアクセスできます。

水防警報とは、河川が所定の水位に達した際に、防災機関(水防団や消防機関など)の出動の指針とするために発表されるものです(水防法第16条)。

国土交通大臣または都道府県知事は、河川、湖沼又は海岸を指定して、水防管理団体の水防活動に指針を与えるため、河川の洪水予報等の一般の方への情報より早目に、より低い水位で段階的に水防警報を発表することとしています(水防法第16条)。

| 種類 | 内容 | 発表基準 |

|---|---|---|

| 待機 | 1.増水あるいは水位の再上昇等が予想される場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告するもの。 | 気象情報、警報等及び河川状況により、必要と認める時。 |

| 2.水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減らしてもさしつかえないが、水防活動をやめることはできない旨を警告するもの。 | ||

| 準備 | 水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水閘門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。 | 雨量、水位、流量とその他の河川状況により必要と認めるとき。 |

| 出動 | 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 | 洪水注意報等により、または、水位、流量その他の河川状況により、氾濫注意水位を超えるおそれがあるとき。 |

| 指示 | 水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示するとともに、越水、漏水、法崩、亀裂その他河川状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するもの。 | 洪水警報等により、または、既に氾濫注意水位を超え、災害のおこるおそれがあるとき。 |

| 解除 | 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。 | 氾濫注意水位以下に下降したとき。または、氾濫注意水位以上であっても水防作業を必要とする河川状況が解消したと認めるとき。 |

| 情報 | 雨量・水位の状況、水位予測、河川・流域の状況等水防活動上必要なもの。 | 状況により必要と認めるとき。 |

地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。

(江戸川河川事務所HPより)

火災の発生を警戒したり、消火したりすることを「消防」というように、水害の発生を警戒したり、土のうなどで水があふれるのを防ぐことを、「みず」から「ふせぐ」と書いて「水防」と呼んでいます。

洪水時あるいは洪水のおそれがある時に、地域に住んでいる人々(住民)が中心となって、土のう積みなどの水防工法*で水があふれたり堤防が決壊するのを防いだり、注意を呼びかけたり、避難をしたりすることで、水害による人命や財産への被害を防止あるいは軽減することが「水防」の主な活動です。国や地方自治体も、気象や河川に関する情報や水防資器材(排水ポンプ車等)の提供などを通じて住民の活動を支援しています。

| 原因 | 工法 | 工法の概要 | 利用箇所 | 主に使用する資材 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 越水 | 積み土のう工 | 堤防天端に土のうを数段積み、川側と控え土のう間へ中詰め土砂を入れる | 河川 | 土のう、土砂 |  |

|

| 漏水 | 川裏 | 月の輪工 | 裏法部によりかかり半円形に積み土のうを行う | 河川 | 土のう、土砂、 シート、 排水パイプ、 鉄筋杭、 PPロープ |

|

| 川表 | シート張り工 | 川表の漏水面に防水シートを張る | 河川 | 竹、シート、 土のう、杭、 ロープ |

|

|

| 洗掘 | 木流し工 | 樹木に重り土のうをつけて流し局部を被覆する | 急流 河川 |

樹木、土のう ロープ、 鉄線 杭 |

|

|

| 亀裂 | 裏法 | 五徳縫い工 | 裏法面の亀裂を竹で縫い崩落を防ぐ | 河川 | 竹、土のう PPロープ |

|

| 天端 | 折り返し工 | 亀裂が天端から裏法にかけて生じるもので、竹で亀裂を防ぐ | 河川 | 竹、土のう PPロープ |

|

|

| 天端~裏法 | 繋ぎ縫い工 | 亀裂が天端から裏法に掛けて生じるもので、杭を打ち竹を取り付け亀裂を防ぐ | 河川 | 杭、竹又は鉄線、土のう、PPロープ 鉄線は#8 |

|

|

水防工法 Pocket Book 松山河川国道工事HPより、一部加筆

「水防」とは、こうした水害に立ち向かう自助・共助・公助をすべて含めた概念であると言うことができます。消防のような火災や地震等が起こった後の対応ではなく、水害を未然に防止することを究極の目標としていますので、人目につきにくく、さらに効果がわかりにくいのですが、地域の安全のために重要な役割を担っているのです。

水防に関する諸規定を定めた「水防法」において、水防に関する責任は市町村等が有することとされ、それらの団体を水防管理団体と定めています(水防法第2条、第3条)。

水防管理団体は、市町村、市町村が共同で水防事務を処理する水防事務組合、水防に関して地縁的に組織された水害予防組合からなり、全国で約1,750団体存在します。水防管理団体は、実際に水防活動を行う水防団を設置することができるほか、常設の消防機関をその統括下において水防活動に従事させることができることとされています。

一方、都道府県は、水防管理団体の水防活動が十分に行われるように確保すべき責任を有することとされ、水防管理団体が水防の効果を発揮するために必要な水防計画の作成、洪水予報や水防警報の発表・通知、緊急時の避難指示、水防費の補助等を行うこととされています(水防法第3条の6、第7条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第44条等)。

治水を目的に含むダムでは、洪水になると貯水池に流入した水の一部を貯留しつつ、下流域に氾濫を起こさない範囲で放流します(下流域の被害を軽減するためのこのような操作を「洪水調節」と呼びます)。

この洪水調節操作のため、川の流れに大きな変化が発生する場合、ダムの管理者は、放流の日時、放流によって上昇する水位の見込みを、関係知事、関係市町村長、関係警察署長に通知するとともに一般に周知することになっています(河川法第48条)。これを「ダム放流通知」と呼び、その通知文がこのサイトで公開されています。

※具体的には、「ダム放流通知」は次のような場合に行われます。

上記の場合以外にも、毎正時のダム情報やダム操作に関する重要な情報などが通知されます。

※上記1~3のダム操作が行われるときには、「ダム放流通知」に加え、現地での危害防止のため、ダム地点およびダムの下流部(約2㎞程度)において、サイレンを吹鳴させるなどの方法で一般の人たちに対して警報が行われます。

雨量とは、降った雨がどこにも流れ去らずにそのまま溜まった場合の”水の深さ”です。

すなわち、「降った雨水が、別の場所に流れ出さず、蒸発せず、地面などにしみこまない状態で、どのくらいの深さになるか」ということを表しています。

測定単位は、ミリメートル(mm)です。

本サイトで提供している雨量の情報は、氷雪を溶かして観測する“等価水深観測”で得られた降水量データですので、正確に言えば「降水量」です。

大気から降下する水を降水と呼びます。通常、降水は雨と雪に大別されます。雪も含めた降水量の観測は、我が国では積雪寒冷地で必要になりますが、一般的に氷雪を溶かして水量(mm)で観測する“等価水深観測”という方法で行われています。

現在、雨水に限定した「雨量」でなく、氷雪を含めた「降水量」を観測することが原則となっています。

地上に設置した観測機器を用い、ある地点において行われる降水観測の測定値は、「地上雨量」あるいは「地点雨量」と呼びます。

また、地上雨量のうち、各種の観測データを無線で自動送信するテレメータというシステムを利用して自動観測しているものを、「テレメータ雨量」と呼ぶことがあります。

一方、レーダ雨量計を用いて面的な雨量分布を捉えたものを「レーダ雨量」と呼びます。

「1日で100ミリの雨量」というのは「1日で雨が水深10cmまで溜まる」という意味になります。このような状況は、「たった10cmだから大したことはない」と思われるかもしれませんが、仮に流れ出さなければ、田畑や道路や建物の上など、あたり一面に10cm溜まることになります。実際は、この雨水が川や排水路などにどっと集まってくるわけですから、浸水被害の可能性もある大雨と言えます。台風や梅雨末期の大雨では、局地的に1日あたり300~500ミリを越える雨が降ることも珍しくありません。

地上雨量は、現在一般的に、「転倒ます型雨量計」という観測機器で測定されています。

雨量計は、まず直径20cmの円形状の受水口で、降水を機器の中にとらえます。受水口は「ろうと」のようになっています。降水は、ろ水器を通過した後、中央の転倒ますに入り貯められます。1mm(または0.5mm)相当の降水量に達するとその重さで転倒ますは倒れます。転倒ますは左右についていて、シーソーのような構造になっており、降ってきた降水をもらさず受けることが出来るようになっています。

この転倒した回数を電気信号に変えて計測することで、降水量を測る仕組みです。たとえば、10ミリの雨が降った場合、転倒ますは左右を合わせて10回(または20回)転倒したことになります。

降雪寒冷地で使用されている雨量計は、冬季にはヒーターにより雪を溶かしてから降水量を測るように作られています。

※降雪寒冷地域では、ヒーターにより雪を溶かす方法が一般的ですが、この方法では「ろうと」状の受水部に積もった雪が融解するまでに蒸発で失われたり、弱い雪の場合、ヒーター熱の上昇気流で受水部に雪をとらえられないこともあります。この欠点を解消するため、次のような観測機器を使用することがあります。

転倒ます型雨量計を主体にした計器で、受雪部が水槽になっていて、その中に一定量の不凍液(オイル)を入れ、周囲からヒーターで一定温度に保温できるようになっているものです。

転倒ます型雨量計に温水による保温装置を設けてあり、寒冷地における降水・降雪から降水量を観測することができるようになっているものです。

レーダ雨量の観測方法については、「レーダ雨量」をご覧ください。

転倒ます雨量計の測定精度の誤差は、次のとおりです。

降り始めからその時刻までの雨量の合計量を「累加雨量」といいます。無降雨が一定期間(期間の取り方は、観測所ごとに異なりますが、通常6時間程度となっています)続くと累加雨量がリセットされ、その後に雨量を検出すると新たな雨(降り始め)とします。

※大河川の下流部での水位や土砂災害の危険性等は、この累加雨量に大きく影響を受けるので、これらの見極めに有効な情報となります。

※一方、小河川の水位や、内水(河川に排水できずに氾濫すること、または、氾濫した水)等は、短時間雨量(時間雨量、10分雨量など)に大きく影響されます。

国土交通省水管理・国土保全局、気象庁、(独)水資源機構、都道府県が設置した雨量計で10分ごとに観測される「テレーメータ雨量」のデータを提供しています。

観測所の数については『「川の防災情報」の提供情報』をご覧ください。

※降雨災害の今後の危険性(「累加雨量」の項、参照)を認識するには、いろいろな角度から雨量を見ることが必要なことから、次の種類の地上雨量情報を提供しています。

| 項目 | 解説 | 備考 |

|---|---|---|

| 時間雨量 | 正時から正時までの1時間の雨量で、全観測所で測定され、雨量の基本的な指標となっています | |

| 10分雨量 | 過去10分間の雨量で、10分毎の詳細な雨量を測定したもの | |

| 30分雨量 | 00分~30分または30分~00分の30分間の雨量で、30分毎の詳細な雨量を測定したもの | パソコン版で提供 |

| 60分雨量 | 過去60分間の雨量で、隣り合った10分雨量を6個合わせて60分間の降雨量としたもの | パソコン版で提供 |

| 累加雨量 | 雨が降り始めてからの雨量を合計したもの | |

| 流域平均雨量 | 降雨を1つの流域で面積平均したもの | 市町村向けで提供 |

※観測誤差や観測センサーの異常、通信上の異常等により正しい値で表示されない場合があります。観測データの異常値、欠測についての情報は、「お知らせ」に掲載していますので、ご参照ください。

レーダ雨量とは、レーダ雨量計を用いて捉えた面的な雨量分布情報のことです。

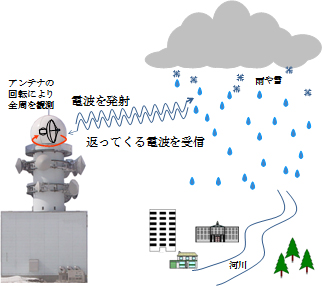

レーダ雨量計は、回転するアンテナから指向性を持った電波を発射し、雨滴にあたり散乱して返ってくる電波を再び同じアンテナで受信し、受信電波の状況(返ってくるまでの時間、電波の強さ、位相の変化など)から降水強度の面的分布などを観測する機器です。

国土交通省では、昭和51年(1976年)に日本で初めて、赤城山(群馬県)に雨量観測を目的としたレーダ雨量計を設置して以降、現在までに65基のレーダ雨量計を全国に配置し、リアルタイムに面的な降水観測を行っています。

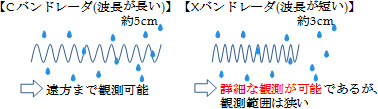

国土交通省では「Cバンドレーダ雨量計」と、「XバンドMP(マルチパラメータ)レーダ雨量計」の2種類のレーダ雨量計で観測しています。その特徴は次のとおりです。

上記に加えて、現在、Cバンドレーダ雨量計は、更新時期を迎えたものより順次、高性能化(MP化)を進めています(「CバンドMPレーダ雨量計」)。

CバンドMPレーダ雨量計は、遠方まで高精度な降水強度を観測できます。

国土交通省では、高精度・高分解能(250mメッシュ)で、ほぼリアルタイム(配信間隔1分)のレーダ雨量情報を、より多くの皆様に知っていただき、活用していただくため、『XRAIN[エックスレイン・eXtended

RAdar Information Network※の略] 』と呼称しています。

※Cバンドレーダについても高性能化(MP化)し、XバンドMPレーダ雨量計と組み合わせた高精度な降水強度の観測が可能となったため、これまでの英語名称『XRAIN [エックスレイン・X-band

polarimetric (multi parameter) RAdar Information Networkの略] 』の一部を見直しました。

XRAINのレーダ雨量計は、落下する雨粒が大きいほど扁平する(上下方向に潰れた形になる)性質を利用して、高精度に降水強度を観測しています。

レーダ雨量計の情報をご利用の際は、以下の点にご注意願います。

本サイトでは、ダムの情報として以下のダム諸量データを提供しています。

ダム諸量データとは、ダムにおいて観測された、ダム(貯水池)の時々刻々の状態を表すデータをいいます。

このサイトでは、ダムの基本情報のほか、貯水池の状況(水位、流入量、貯水量(率)等)、ダム操作の状況(放流量等)、貯水池上流の降雨状況などを情報提供しています。

| 項目 | 解説 | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理区分 | ダムの管理機関(国土交通省、水資源機構、都道府県など)を示します。 | ||||||||||||||||||

| 目的 | ダム貯水池は、様々な目的で利用されます。 表示している略号の意味は次のとおりです。 F: 洪水調節 W: 水道用水 I: 工業用水 A: かんがい用水 N: 河川維持用水 P: 水力発電 |

||||||||||||||||||

| 型式 | ダムは、堤体材料、構造などにより型式が分類されます。 表示している略号の意味は次のとおりです。 F: フィルダム G: 重力式コンクリートダム A: アーチダム |

||||||||||||||||||

| 調節方式 | 洪水調節の方式とその略号は次のとおりです。

|

||||||||||||||||||

| 流域面積 (km2) |

ダム上流で降った雨が最終的に貯水池に流れてくると想定される範囲の面積です。 | ||||||||||||||||||

| 洪水時最高水位 (サーチャージ水位) (m) |

洪水時、一時的に貯水池に貯めることが出来る最高の水位です。 | ||||||||||||||||||

| 異常洪水時防災 操作開始水位 (ただし書き操作 開始水位) (m) |

ゲートなど機械式放流施設を持っているダムにおいて、操作規則等の本文で定めた「本則操作」による洪水調節を続けた場合に、貯水位が洪水時最高水位

を超えることが予測される場合、操作規則等のただし書きの規定により、貯水位に応じてゲートを操作し、放流量を流入量まで増加させる操作を「異常洪 水時防災操作」といいます。 このような操作を開始する水位です。 洪水調節容量の8割程度に相当する水位を目安としています。 |

||||||||||||||||||

| 平常時最高貯水位 (常時満水位) (m) |

利水目的に使用するために、貯水池に貯めることが出来る最高水位です。 貯水池の水位は、渇水と洪水の時期以外は常時この水位に保たれます。 |

||||||||||||||||||

| 洪水貯留準備水位 (洪水期制限水位) (m) |

洪水調節を目的とするダムのなかには、洪水期に洪水調節のための容量を大きくとるために、洪水期に限って常時満水位よりも水位を低下させる方式を採用するダムがあります。このような場合に、洪水期に超えてはならないものとして設定されている水位を「洪水貯留準備水位」といいます。 | ||||||||||||||||||

| 予備放流水位 (m) |

洪水貯留準備水位または平常時最高貯水位に水位を保持していた場合でも、洪水調節容量に不足のあるダムでは、洪水を受ける前に、一時的に水位を下げる計画を持っており、この目標水位を予備放流水位といいます。 | ||||||||||||||||||

| 最低水位 (m) |

ダム貯水池運用で想定しているもっとも低い位置の標高です。 | ||||||||||||||||||

| 計画最大放流量 (m3/s) |

ダムの洪水調節計画で、洪水調節時にダムから放流することになる最大の流量です。 | ||||||||||||||||||

| 洪水調節開始流量 (m3/s) |

ダム下流の地域、河川内の各種施設に大きな被害を及ぼさない流量で、貯水池への流入量がこの流量に達した時から洪水調節を始めます。「無害流量」ともいます。 | ||||||||||||||||||

| 流域平均雨量 (mm/h) |

ダム上流域に降った雨の平均値です。 降雨は、場所によって強さが違います。ダム上流域に設置した複数の雨量観測所で観測された雨量について加重平均して求めています。 この雨量で、今後ダム貯水池に流れ込むおおよその水の量を予測し、洪水調節など適正なダム操作・管理に役立てます。 このため、警戒値、注意値を定めているダムもあります。

|

||||||||||||||||||

| 貯水位 (m) |

貯水池に貯まっている水の水面の高さで、標高で表しています。 (注:河川の水位の表し方と異なります) |

||||||||||||||||||

| 貯水量 (103) |

ダム貯水池に貯まっている水の量です。 貯水位の観測値から「貯水位-ダム容量曲線」を用いて求めます。 |

||||||||||||||||||

| 空(あき)容量 (103) |

今後、貯めることが可能な容量です。 | ||||||||||||||||||

| 貯水率(利水容量) (%) |

定められた利水容量に対する現在の貯水量の割合を示します。 利水容量は一般に時期により異なります。 | ||||||||||||||||||

| 貯水率(有効容量) (%) |

有効容量に対する現在の貯水量の割合を示します。 | ||||||||||||||||||

| 全流入量 (m3/s) |

ダム貯水池に流れ込んでいる1秒間当たりの水の体積です。 貯水池には小川や沢からも流れ込んでおり、直接観測しにくいので、貯水位の時間的変化から「貯水位-ダム容量曲線」を用いて一定時間内の貯水量の変化を求め、この間の放流量を加算して計算する方法が一般的です。 |

||||||||||||||||||

| 調整流量 (m3/s) |

全放流量と全流入量との差です。 | ||||||||||||||||||

| 全放流量 (m3/s) |

|

||||||||||||||||||

| 下流基準地点流量 (m3/s) |

ダム下流にある基準地点の流量です。 | ||||||||||||||||||

| 最大放流量 (m3/s) |

直近一連の洪水調節操作における最大の放流量です。 | ||||||||||||||||||

| 最大放流量 発生時刻 |

上記の放流を行った時刻です。 |

限られたダム貯水池の容量を有効に利用するため、季節に応じて貯水池容量の配分を変えて運用(このような方法を「制限水位方式」といいます)しているダムがあります。

例えば、雨の多い洪水期7~9月は、洪水が来たときに水を貯めるポケットを用意しておきます(普段は空っぽの状態です)。一方、雨の少ない非洪水期10月~6月は、利水のため、ダムに多くの水を貯めます。

| 解説 | |

|---|---|

| 堰 | 建設目的はダムと同様ですが、堤高が15m未満のものをいいます。 |

| 頭首工 | 主に、かんがい用水を川から取水するための堰をいいます。 |

| 調節池 | 下流の河道が洪水を流しきれない場合に、洪水の一部を河道内のある箇所に一時的に貯め、下流側の氾濫を防ぐことを目的とするものをいいます。 (同様の目的を持つ池で、市街地に設けられるものを「調整池」と呼びます。) |

| 遊水地 | 機能は調節池と同じです。厳密な区分ではありませんが、貯める箇所が普段河川水が流れる河道外に隣接してあり、その間に特別な施設がない場合に「遊水地」と呼びます。 |

国土交通省水管理・国土保全局、(独)水資源機構、都道府県が設置したダムや堰で10分ごとに観測されるダム諸量を提供しています。

ダムや堰の数については『「川の防災情報」の提供情報』をご覧ください。

水質とは、純粋の水(H2O)以外に不純物を含むことによって生ずる、水の物理的、化学的及び生物学的な諸性質をいいます。

純粋の水は、水素と酸素が結合したものですが、自然界の水は、さまざまな不純物を含んでいます。たとえば、雨水には、窒素、酸素、二酸化炭素、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどが含まれます。地下水には、このほかにケイ酸、重炭酸、鉄、マンガンなどが含まれます。さらに、河川や湖沼の水になると、溶解物質に加えて粘土粒子や細菌、微生物などが含まれます。

河川、湖沼、貯水池、海域に存在する「表流水」並びに「地下水」の適正な水質管理*を行うため、水質調査(水中の化学的、生物化学的、細菌学的性状、それらに関与する物理的性質の状態を明らかにする調査)が行われています。調査結果は、水質の予測を含む対策の立案などに利用されています。

*適正な水質管理

次のような視点から、適正な水質管理を目指しています。

国土交通省水管理・国土保全局、(独)水資源機構、一部の都県が設置した水質自動監視装置で1時間ごとに観測されるリアルタイムの水質データを提供しています。

観測所の数については『「川の防災情報」の提供情報』をご覧ください。

観測項目は、水温、pH、DO、導電率、濁度、アンモニアイオン、塩分濃度(あるいは塩化物イオン濃度)、CODです。

水質自動監視装置は、工場などの汚濁源の常時監視や、水質異常時の緊急対策などのため、主要水系の主要地点に設置されています。「水質モニター」とも呼びます。

水辺に設置された観測室内に置かれ、採水ポンプで連続採取(無人)された試料水について、連続的に測定・記録し、テレメータによってデータを管理する事務所に伝送しています。

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 水温 (℃) |

水温は、水中に溶解している物質の化学的変化や生物の活動と密接な関係があるので、水生生物の生息環境や河川の自浄作用に大きな影響を与え、 水質とも密接に関係しています。 |

| pH | pH は、水の酸性・アルカリ性の度合いを表す指標で、 pH が7 のとき中性で、それより大きいときはアルカリ性、小さいときは酸性になります。 河川水では通常7 付近ですが、海水の混入、温泉水の混入、流域の地質(石灰岩地帯など)、人為汚染(工場排水など)、植物プランクトンの光合成(特に夏期)などによって、酸性あるいはアルカリ性に振れることがあります。 河川での pH の環境基準値は類型別に定められており、「6.5(あるいは6.0)~ 8.5」となっています。 |

| DO (mg/l) |

DO は、Dissolved Oxygen の略称で、水中に溶けている酸素の量です。 酸素の溶解度は、水温、塩分、気圧等に影響され、水温が高くなると小さくなります。 DO は河川や海域の自浄作用、魚類などの水生生物の生活には不可欠なものです。一般に魚介類が生存するためには3mg/l 以上、好気性微生物が活発に活動するためには2mg/l 以上が必要で、それ以下では嫌気性分解が起こり、悪臭物質が発生することがあります。 河川でのDO の環境基準値は類型別に定められており、「2 mg/l 以上」(C類型)~「7.5 mg/l 以上」(AA類型)となっています。 |

| 導電率 (μS/m) |

電気伝導度ともいいます。電気の流れやすさを示す数値で、水中に含まれるイオンの量の目安になります。河川での平均的な値は100μS/cm程度です。 |

| 濁度 (度) |

濁度は、水の濁りの程度を表すものです。濁りの原因となっている物質には、粘土性物質(ケイ酸塩が主体)、プランクトン微生物、有機物質などがあり、濁りとなる粒子の粒径は、0.1 ~数百μm

のものがほとんどです。 水道水質基準では「2度以下」と定められています。 |

| アンモニアイオン (mg/l) |

アンモニア性窒素は、主として尿や家庭下水の有機物の分解と工場排水に起因するもので、それらによる水質汚染の有力な指標となります。また富栄養化の原因ともなります。 このアンモニア性窒素素は、水中では大部分アンモニアイオンとして存在します。 |

| 塩分濃度 (mg/lまたは‰) |

海水の塩分濃度は、30~35‰(パーミル)、人の血液中の塩分濃度は約9‰です。 塩分濃度の単位については、海など塩分濃度が高い箇所では「‰」が、河川等塩分濃度が低い箇所では「mg/l」を用いる場合が多くなっています。したがって、河川に設置されている水質自動観測装置の塩分濃度の単位は、「mg/l」となっています。 なお、塩分濃度と塩化物イオン濃度は、ほぼ比例関係にあり、換算式は次の通りです。 塩分濃度(‰ )= 1.80655×塩化物イオン濃度(mg/l)×10- 3 |

| 塩化物イオン濃度 (mg/l) |

塩化物イオンは、海水中に約19,000mg/l 、河川水中には一般的には数mg/l 含まれています。海岸地帯では海水の浸透、風による巻き上げ等の影響で、河川水中の濃度が高くなることがあります。それ以外で塩化物イオンが増加した場合、家庭排水、工場排水、し尿等の混入汚染が考えられ、人為的汚染の有無を判断する材料となります。 |

| COD (mg/l) |

COD は、Chemical Oxygen Demand

の略称です。水中の有機物などを酸化剤で酸化するときに消費される酸化剤の量を酸素の量に換算したものです。有機物のおおよその目安として用いられます。 COD は、河川では環境基準値がなく、湖沼、海域では定められています。 |

水質は、自動監視装置によるもののほか、人力で採水した試料を試験室などに運搬して、別途定められた手順で分析するという方法で観測が行われています。むしろ、この方が一般的な水質調査のやり方と言えます。

この方法による水質調査地点は、a) 水質汚濁に係る環境基準地点、b) 公共用水域の水質を総合的に把握できる地点、c) 治水、 利水計画上の基準地点、d)

流水を利用している重要地点などが選定されます。国土交通省が全国109の一級水系で実施している水質調査地点は、約1,000地点あります。

観測測定項目は、環境省が告示している全公共用水域の水質汚濁に係る環境基準*において定められている項目などで、原則として1月に1回観測されています。

これらの観測データは、水文水質データベースで公開されています。

*水質汚濁に係る環境基準

人と河川・湖沼のふれあいや生態系への関心など、多様な視点で河川・湖沼が捉えられるようになってきている現在の状況を鑑み、BOD(河川)やCOD(湖沼)だけでなく多様な視点で評価できるように導入された指標です。

住民との協働による測定項目及び河川等管理者による測定項目からなり、平成18年より全ての一級河川を対象に実施しています。さらに、湖沼についても、平成22年より調査を実施しています。調査結果は、毎年、国土交通省が「全国の一級河川の水質現況」で公表しています。

新しい水質指標(河川)の評価の視点及び評価項目は、次のとおりです。

ゴミの量、透視度、川底の感触、水の臭い、糞便性大腸菌群数

(水質に関係する分かりやすい指標)

DO(呼吸)、アンモニア性窒素NH4-N(毒性)、水生生物の生息

(水生生物の生息・生育・繁殖に関係する指標)

トリハロメタン生成能、2-MIB、ジオスミン、NH4-N

(上水利用・農業用水・工業用水・水産用水の利用に関係する指標)

T-N、T-P

(下流部の富栄養化や閉鎖性水域(ダム・湖沼・湾)の富栄養化への影響に関係する指標)

絶えず自然の脅威にさらされている海岸線に沿った地域における被害を未然に防止し、国土の保全を図るため、海岸堤防など海岸保全施設の新設、改良が行われています。海岸の保全にあたっては、海の現象は複雑で未知の部分が多いことから、海岸構造物の設計や災害時の対応などの基礎資料として、国土交通省水管理・国土保全局では、各地の所管観測所で海象観測を行っています。

※日本の国土は、本州、北海道、四国及び九州の4大島とその周辺の多数の島々からなっているため、海岸線の形状が極めて複雑であり、海岸線の総延長は約34,800kmと国土の広さに比して著しく長いことが特徴です。

また、この海岸線に沿った地域では、人口の集中や資産の増大が進み、我が国の経済活動の中枢となっています。一方、我が国は、地震、台風、低気圧、冬期風浪などの厳しい自然条件にさらされており、東日本大震災、伊勢湾台風などによる大惨事を経験するなど、津波、高潮、波浪、海岸侵食により、幾度となく甚大な被害を受けてきました。

(1) 風

波浪や高潮の発生を支配する重要な要素で、海岸構造物の設計や安全な工事などに必要な資料として、観測しています。一般的には、海面上10m付近の値を観測します。

(2)波浪

風によって発達した波やうねりなど、来襲する波浪の特性を知るために、波高、波向、周期を観測しています。海岸の状況として、最も基本的な観測項目です。

(3)潮位

天体による潮汐(天文潮)のほか、風の吹き寄せ、気圧の変動、長周期の波浪などによって変化している海水面の上下を観測し、海岸構造物の設計や工事の基準面の設定などに活用しています。

(4)気圧

大気の圧力です。台風などで気圧が低下すると海水が持ち上がって(この現象を「吸い上げ」と呼びます)、高潮の原因となるので観測しています。

本サイトで提供している海岸情報は、次のとおりです。

(1) 風

①平均(風向、風速) ②瞬間最大(風向、風速)

(2)波浪

①最大波、1/10有義波、1/3有義波、平均波の波高、周期、波頭(平均波のみ) ②波数

(3)潮位

(4)気圧

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 波高 | 発生した波の山から谷までの高さの差(下図)のことです。 |

| 周期 | ある時点の状態(波が上昇して平均水面を横切る:下図)から、一度循環して元の状態に戻るまでの期間を示すものです。 |

| 波頭 | 波の山の標高(通常、T.P. で表します)のことです。 |

| 最大波 | ある地点で連続する100波以上(20分間以上)を観測し、波高の最も高い波の波高および周期を指します。 最大波の波高は、統計的にみると「1000に1」の割合で有義波波高の約2倍となると言われています。周期は、有義波とほぼ同じです。 |

| 1/10有義波 | ある地点で連続する100波以上(20分間以上)を観測し、波高の高いほうから順に全体の1/10の個数の波を選び、これらの波高および周期を平均したものです。 この波高は、有義波波高の約1.3倍、周期は、有義波とほぼ同じです。 |

| 1/3有義波 (単に「有義波」と呼ぶことが多い) |

ある地点で連続する100波以上(20分間以上)を観測し、波高の高いほうから順に全体の1/3の個数の波を選び、これらの波高および周期を平均したものです。 有義波の波高は、平均波波高の約1.6倍、周期は、平均波周期の約1.1倍になります。 人間が波を目視した実感にかなり近く、実用的であることから、天気予報における波の高さはこの「有義波波高」が使わるなど、一般によく用いられるものです。 |

| 平均波 | ある地点で連続する100波以上(20分間以上)を観測し、全ての波の波高および周期を平均したものです。 |

| 波数 | 単位長さに含まれる波の数です。単位は毎メートル(/m)です。 波数は、2π/L(波長)で求められます。 |

| 潮位 | 波浪など短周期で起こる変動を平滑して除いた海面の高さを、基準面から測った値のことです。基準面としては、東京湾中等潮位(T.P.)を用いることが一般的です。 |

| 風向 | 風の吹いてくる方向です。16方位で表示しています。 |

| 平均風速 | 10分間平均風速を指します。 |

| 瞬間最大風速 | 瞬間風速(風速計の測定値を3秒間平均した値)の最大値を指します。 |

| 気圧 | 大気の圧力を指します。通常、ある地点の気圧は、その点を中心とする単位面積上でその上の空気柱の総重量に相当します。 |

積雪深とは、ある定められた時刻における積雪(雪などの固形降水物が自然に積もって地面を覆っている状態)の深さをいいます。

測定単位は、センチメートル(cm)です。

雪は雨と同様に、大気から水分が分離して落下してくる降水現象で、年間降水量の40~50%を雪で占める地域もあります。したがって、雪の観測は、年降水量の精度に大きな影響をもつこと、また水資源の賦存量や水循環を把握することなどから重要になります。

ダム貯水池の上流集水域に賦存する雪の量を積雪深データから推定し、3月から5月の雪解け期に貯水池に流入する水量の見通しを立てた上で、貯水していた水をダムから下流利水者に対し補給する放流操作を春先に行っています。

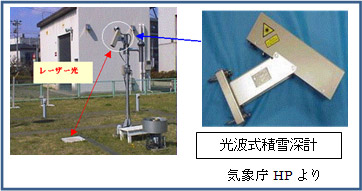

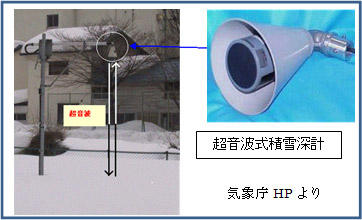

露場(屋外に設置しなければならない気象器械のために特別に整備された地面)に設置した次の観測機器で測定されています。

観測用ポール(高さ2~4m)に固定された感部から発射された超音波が、雪面に反射して再び感部に戻ってくるまでの時間から、距離に換算して積雪の深さを求めます。観測にあたっては、周囲の雪面は、自然にしておき、雪を払いのけたり、積雪計に近づいて雪面を乱したりしないように注意が必要です。

観測用ポール(高さ2~4m)に固定された感部から照射された光波(レーザ光)が雪面で反射されたものをセンサー部で検知し、照射光と反射光の位相差を計測し、信号を処理演算することで積雪の深さを求めます。設置にあたっては、センサーを斜めにすることが可能です。観測の注意点は、超音波式積雪深計と同じです。